La visualisation du temps sur une frise chronologique permet de comprendre les différentes époques qui ont marqué l’histoire de l’humanité. Cependant, la réalisation d’une telle frise, notamment pour des périodes aussi vastes que la préhistoire, peut s’avérer délicate. Les erreurs fréquentes, qu’il s’agisse de l’échelle de temps ou de la représentation des événements, peuvent entraîner des incompréhensions importantes. Prendre conscience de ces erreurs est essentiel pour établir un outil pédagogique efficace, en particulier pour les élèves de 6e qui découvrent cette période fascinante.

Les erreurs de datation dans les frises chronologiques

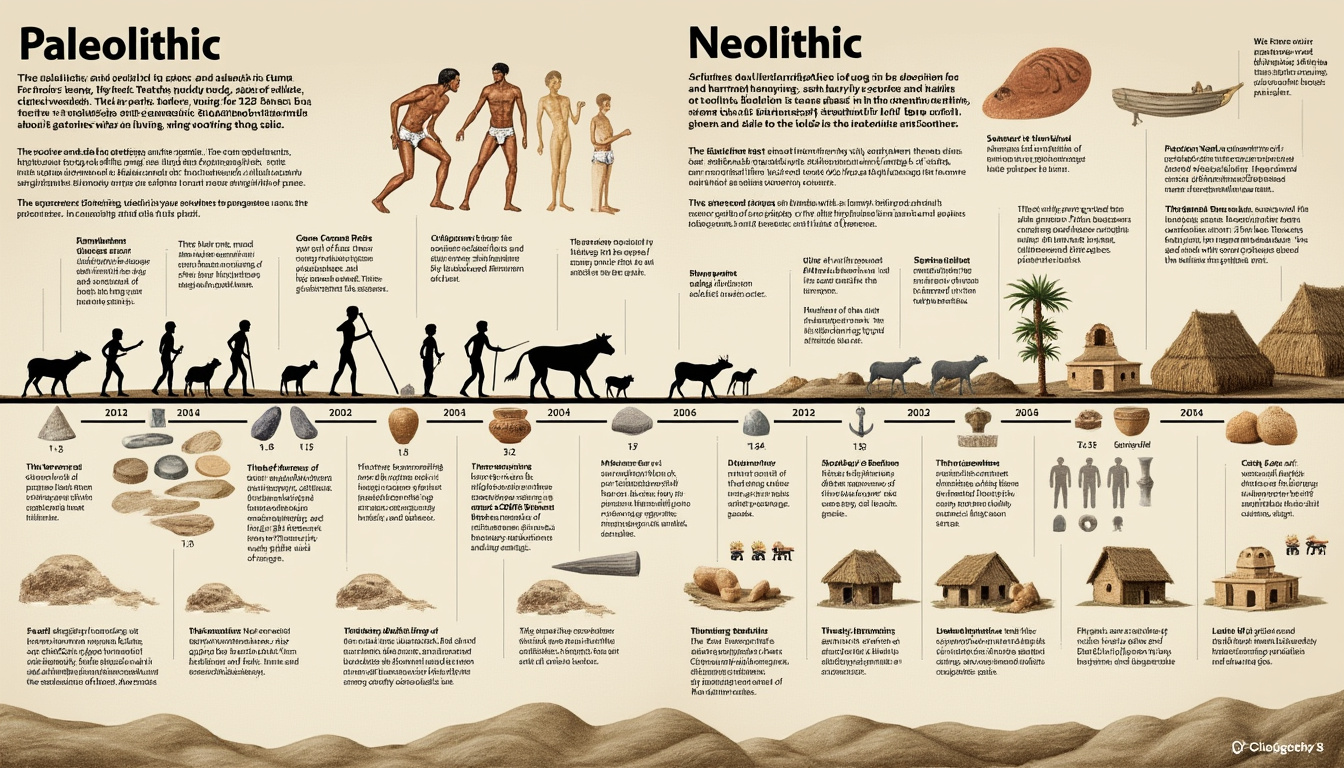

Une des erreurs les plus communes dans les frises chronologiques est l’erreur de datation. Cela se produit lorsque les événements ne sont pas représentés à la bonne époque, créant un flou dans la chronologie historique. Par exemple, si un événement du néolithique est positionné à côté d’un événement du paléolithique, cela peut conduire à des confusions quant à la succession des événements. Les étudiants peuvent alors en venir à penser que les sociétés néolithiques côtoyaient encore des chasseurs-cueilleurs de la période paléolithique, alors que des millénaires les séparent réellement.

Pour éviter de telles erreurs, il est crucial de bien maîtriser les dates clés qui définissent ces périodes. Le paléolithique, qui commence il y a environ 3 millions d’années et se termine vers 10 000 av. J.-C., est caractérisé par des modes de vie nomades et une dépendance à la chasse et à la cueillette. À l’opposé, le néolithique, qui débute autour de 10 000 av. J.-C., marque la transition vers l’agriculture et les sociétés sédentaires. Voici un tableau des dates clés qui peuvent aider à clarifier ces périodes :

| Période | Début (en av. J.-C.) | Fin (en av. J.-C.) |

|---|---|---|

| Paléolithique | -3 000 000 | -10 000 |

| Néolithique | -10 000 | -2 500 |

La bonne représentation de ces périodes sur une frise chronologique est capitale pour maintenir la clarté. Par ailleurs, il serait judicieux de réaliser des séances de révision avec les élèves pour leur faire manipuler ces données chronologiques et mémoriser l’ordre des événements. Cela peut inclure l’utilisation de cartes mettant en avant les différentes périodes.

La confusion d’époques : un piège à éviter

La confusion d’époques est souvent liée à l’erreur de datation, mais elle mérite une attention particulière. Lorsque des événements d’époques différentes sont trop rapprochés dans une frise, cela peut créer une absence de légende adéquate. Les étudiants peuvent ainsi ne pas comprendre comment ces périodes sont interconnectées ou pourquoi certains événements ne se sont pas produits en même temps. Cette absence de repères visuels clairs est particulièrement problématique à l’ère de l’information digitale, où des données sont souvent surchargées.

Pour bâtir une frise efficace, il convient donc de respecter une hiérarchisation des informations. À cet effet, l’inclusion d’une légende ou d’explications visuelles claires est essentielle. Par exemple, dans une frise chronologique conçue pour la classe, il pourrait être intéressant d’ajouter des illustrations significatives, comme des représentations des outils de l’époque, des habitats ou des œuvres d’art rupestre. Ces éléments apportent une lecture plus aérée et permettent aux élèves d’ancrer les informations dans un contexte plus visuel.

Il est également conseillé d’utiliser des couleurs distinctes pour chaque période et d’indiquer précisément les dates au-dessus ou en-dessous des illustrations afin d’éviter toute confusion.

L’importance d’une échelle de temps précise

Lors de la création d’une frise chronologique, la mauvaise échelle de temps est une autre erreur fréquente. Si la taille des sections ne correspond pas à la durée réelle des périodes, cela risque de fausser la compréhension du temps écoulé entre les événements. Par exemple, représenter le paléolithique et le néolithique avec la même largeur, alors qu’il y a plusieurs milliers d’années de différence, peut donner une impression trompeuse de l’importance de chaque période à travers l’histoire.

Pour résoudre ce problème, l’utilisation d’un gros rouleau peut être envisagée. Cette méthode permet d’avoir une vision d’ensemble continue sans ruptures dans l’échelle de temps. En utilisant une frise déroulée, les élèves peuvent visualiser non seulement les périodes représentées mais aussi l’énormité de la période préhistorique. Ils comprendront ainsi que l’évolution humaine ne s’est pas faite par étapes rapides, mais à travers des millions d’années d’adaptation.

| Échelle de Temps | Distance Représentée |

|---|---|

| Paléolithique | 2 m sur 2,5 mm pour chaque millénaire |

| Néolithique | 1 m sur 2,5 mm pour chaque millénaire |

En intégrant ces aspects lors de la création d’une frise, vous contribuez à une expérience d’apprentissage enrichissante pour les étudiants tout en évitant les nombreuses erreurs précédemment évoquées.

Les incohérences des événements et leur impact pédagogique

Les incohérences des événements sont souvent le résultat de la mauvaise représentation des événements en relation avec leur chronologie. La frise ne doit pas seulement afficher des dates, mais aussi des événements clés qui marquent l’évolution humaine. Inclure des inexactitudes concernant ces événements peut mener les élèves à mal comprendre l’importance de chaque période.

Il est possible d’éviter ces incohérences en incluant un encadrement contextuel des événements marquants, tels que l’apparition de l’écriture ou la domestication des animaux. Apprendre également aux élèves à lire et à interpréter ces événements à travers des histoires le rendra d’autant plus captivant.

Pour enrichir la frise, voici quelques événements marquants à inclure, ainsi que des exemples d’enseignements possibles :

- Apparition de la pierre taillée au paléolithique (outils de chasse)

- Début de l’agriculture au néolithique (sédentarisation des communautés)

- Création des premiers villages, représentant une révolution sociale

- Safari et art rupestre comme preuves de culture préhistorique

Éviter la surcharge d’informations

Dans un monde idéal pédagogique, il est préférable d’éviter la surcharge d’informations sur une frise chronologique. Lorsque trop d’événements et d’informations sont compressés dans un espace limité, les élèves peuvent s’y perdre, ce qui complique leur compréhension de la succession chronologique. À la place, une approche plus minimaliste est souvent plus efficace.

Il convient alors de se concentrer sur l’essentiel en mettant en avant des événements pivots tout en intégrant des visuels pertinents. Cela peut être réalisé grâce à l’utilisation de repères visuels distincts qui permettent aux élèves de s’orienter facilement.

Les erreurs qui accompagnent souvent cette surcharge comprennent une absence de repères visuels et un souci excessif du détail. Pour ce faire, il pourrait être utile de limiter le nombre d’événements par section de la frise à quelques faits significatifs avec des légendes explicatives adaptées. Par exemple :

- Paléolithique : Développement de l’art, outils en pierre

- Néolithique : Émergence de l’agriculture, villages sédentaires

- Histoire : Écriture, premières civilisations

En apportant une telle approche, les élèves peuvent se concentrer sur des événements significatifs et développer une compréhension clearer des transitions entre les périodes.

Former des repères temporels avec des cartes mentales

Une approche efficace pour aider les élèves à se familiariser avec les grandes lignes de la préhistoire est l’utilisation de cartes mentales. Ces outils permettent de synthétiser les informations sous forme visuelle, favorisant ainsi la mémorisation et la compréhension des concepts clés. Les cartes mentales peuvent inclure des illustrations et des mots-clés qui font office de repères temporaires.

Les cartes préparées par les élèves, telles que celle sur le paléolithique, constituent un excellent exercice. En intégrant des représentations des innovations majeures et des grands événements, les élèves peuvent se représenter efficacement la chronologie de manière graphique. Exemples de points clés à aborder :

- Techniques de survie au Paléolithique

- Évolution sociale et économique au Néolithique

- Les progrès techniques ayant conduit aux premières civilisations

Les meilleures pratiques pour enseigner la préhistoire

Lorsqu’il s’agit d’enseigner la préhistoire en 6e, il existe plusieurs meilleures pratiques à adopter. Ces stratégies peuvent aider à éviter les erreurs mentionnées tout au long de l’article et à s’assurer que les élèves sont bien préparés pour comprendre cette vaste période historique.

Voici quelques recommandations pratiques :

- Utiliser une frise chronologique continue pour visualiser l’étendue de la préhistoire sans ruptures

- Proposer des activités de groupes de travail pour créer ensemble des frises

- Encourager les élèves à rechercher des événements marquants et à justifier leur choix

- Incorporer des ressources multimédia pour dynamiser l’apprentissage

- Développer des quiz pour tester les connaissances en classe

Les enseignants doivent également prêter attention à la manière dont les informations sont présentées pour éviter les erreurs et confusions. En leur fournissant un contexte riche et des supports visuels adaptés, les élèves auront une meilleure chance d’assimiler l’importance des différentes périodes de la préhistoire.

Les preuves de l’importance d’une présentation claire des périodes de l’histoire sont incontournables. En répondant aux défis de la frise chronologique autour de la préhistoire et des différentes époques, les enseignants contribuent non seulement à former des élèves éclairés, mais aussi à construire des fondations solides pour leur compréhension de l’histoire humaine.

- Qu’est-ce qu’une frise chronologique ?

- Comment éviter les erreurs dans une frise chronologique ?

- Pourquoi est-il important d’enseigner la préhistoire ?

- Quelles sont les principales périodes de la préhistoire ?

- Comment la technologie moderne peut-elle aider à enseigner l’histoire ?